産休育休の手続きってどんな流れ?

産休育休の申請で自分でする手続きはある?

正社員だけではなく、パートや契約社員でも産休育休制度が利用できるって本当?

働く女性にとって「妊娠」は嬉しさもあり、今後の仕事への心配や不安もあるでしょう。

特に産休・育休の手続き関しては、わからない部分も多く「なんだか難しそう」とイメージを持つ方も多いです。

そこで本記事では、産休育休について詳しく解説します。

実は雇用形態や条件によって、産休育休の流れや必要な手続き・注意点があるため、働く妊婦さんやパートナーは必見です。

正しいタイミングや手順を把握しスムーズに済ませましょう。

産休・育休とは?

産休育休とは、出産・育児のために取得できる休業制度のことです。

- 産前産後休業

- 育児休業

- 出生時育児休業(産後パパ育休)

主に3つの制度が用意されており、妊娠・出産を理由に職場で不利益を被ることなく休業から復職をする権利が認められています。

それぞれ詳しく解説します。

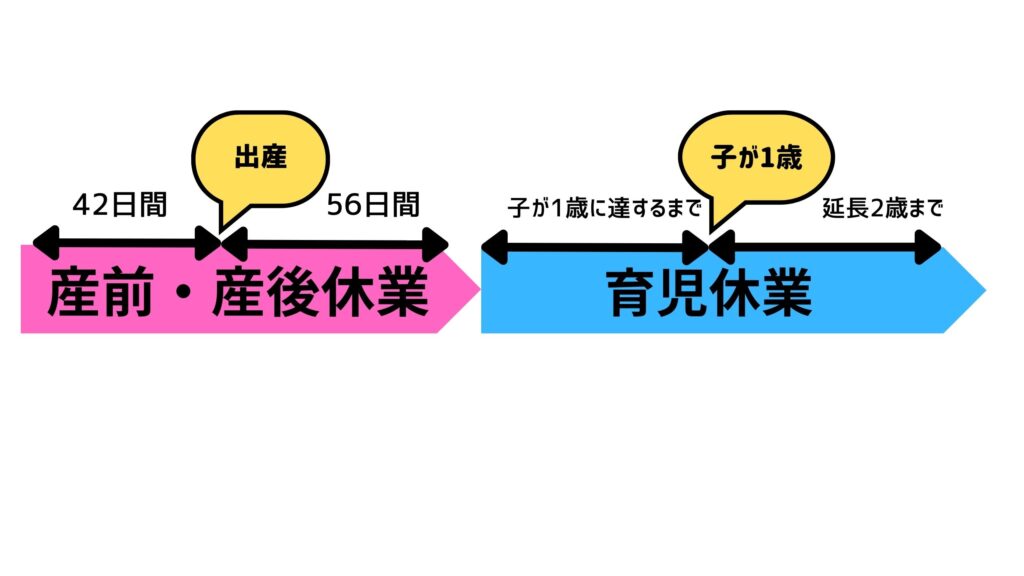

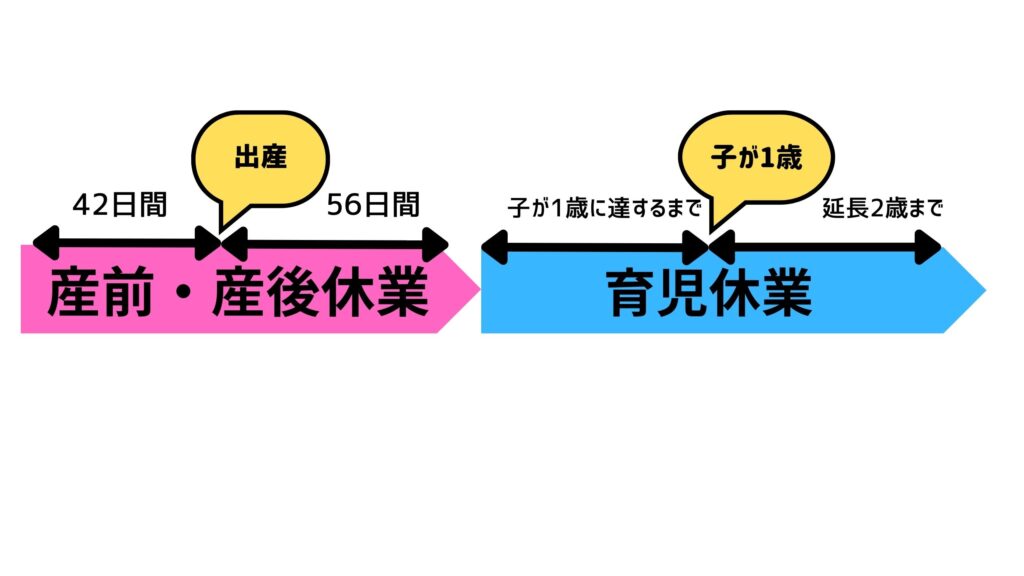

産前産後休業

産休とは「産前産後休業」のことです。

働いている妊婦の方は、すべての人が取得する権利があると、労働基準法で定められています。

そのため、会社員・契約社員・パート/アルバイトなど、さまざまな雇用形態の方が対象です。

出産予定日の6週間(42日間)前~出産の翌日から8週間(56日間)まで(※多胎妊娠の場合は14週間前)

妊婦の意思にかかわらず、母体の安全性を考慮し仕事を休まなくてはならない。

※出産の翌日から6週間後に妊婦が希望し、かつ医師から許可が出た場合は仕事に復帰も可能。

産休取得中の給与はありませんが、自身が加入している健康保険から標準報酬月額の約2/3が支給されるケースが多いです。

育児休業

育休は「育児休業」と言い、原則として子どもが1歳になるまで取得できます。

保育所等に入園できないなどのやむを得ない事情がある場合などに限り、最長2年まで延長も可能です。

- 産休は子を産む女性に対して認められる制度ですが、育休は子どもを育てる男女ともに取得が認められています。

- 現在では男性の育休取得率アップを目指し、下記の「出生時育児休業(産後パパ育休)」が制定されました。

育休の場合も雇用形態は関係ありませんが、過去1年以上同じ事業主に雇われていることが前提条件です。

育休期間中の給与も産休同様に会社から支給はなく、一定の条件を満たしてれば雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

出生時育児休業(産後パパ育休)

出生時育児休業は、父親が子どもの出生後8週間以内に父親が4週間まで取得できる休業制度です。

2022年10月からスタートしたばかりの新しい制度で、仕事と家庭の両立支援を目的に定められました。

男性が育児に積極的に関われる機会を増やすことで父親と子どもとの愛着形成を促せるほか、母親の職場復帰もしやすくなりキャリア支援につながります。

対象は原則として、雇用保険に加入している労働者です。

休業している間の給与は会社からは支払われませんが、雇用保険から出生時育児休業給付金として支給されます。

産休育休関連で自分でやる手続きは?

産休・育休制度を利用する際の手続きは、雇用形態や勤続年数、加入している保険制度によって異なります。

ここでは一般的な手順を紹介するため、参考にしてください。

まずは産休育休制度にについて確認

産休・育休制度を取得したいと思ったら、まずは自身の会社の規定や条件を確認しましょう。

おもに確認しておきたい手続きに関しては、以下の4つです。

- 産休前に必要な手続きは?

- 産休中に必要な手続きは?

- 育休中に必要な手続きは?

- 復職・保育園に関する手続きは?

会社が手続きをサポートしてくれる場合もありますが、自分自身できちんと内容を把握しておきましょう。

産休前に必要な手続き

産休取得前にやるべき手続きは、以下のとおりです。

- 産休申請手続き

- 産休開始の6週間前(多児の場合は14週間前)まで会社に提出

- 健康保険の資格喪失手続き

- ※産休前後に、健康保険や社会保険の加入状況が変更になる場合に必要

産休前は会社がサポートしてくれるパターンも多いですが、提出期限が決まっているため必ず確認しておきましょう。

特に「健康保険の資格喪失手続き」は、必要に応じて準備が必要です。

妊娠や出産を機に、健康保険や社会保険の加入状況が変更になる可能性がある場合(例えば、雇用形態を変更し夫の扶養家族になったり退職を検討している場合など)

産後の生活を踏まえて、夫婦で再確認しておくと安心です。

産休中に必要な手続き

産休取得中に必要な手続きは以下のとおりです。

- 出産手当金(健康保険)の申請手続き

- 健康保険組合から、期間中の給与の一部が補填される仕組み

産休開始後に申請が可能になります。

会社が健康保険に加入している場合は、会社を通じて行うケースが多いですが詳細は確認しておきましょう。

育休中に必要な手続き

育休中に必要な手続きは、以下のとおりです。

- 育休申請手続き

- 育休申請は出産後8週間以内に会社に提出

- 育児休業給付金の申請

- 出産後4ヶ月以内に会社またはハローワークへの申請が必要

育休申請は産休中から申請が可能ですが、開始時期や期間が変更するため、産後の申請が一般的です。

申請のタイミングや必要書類はしっかり確認しておきましょう。

復職・保育園に関する手続き

職場復帰と子どもの保育園入園に向けて必要な手続きは、以下を参考にしてください。

- 復職申請手続き

- 職務予定日が決まったら会社に報告・申請

- 保育園申込手続き

- 希望する保育園をピックアップし、住んでいる市区町村に保育園申込書を提出

生まれる時期や地域によっては、産前から保育園入園に向けて動くママも多いです。

保育園が決まらないと復職の目処が立たないため、早めに保育園の情報収集を行いましょう。

保育園入園の流れについてはこちらの記事も参考にしてください。

勤務形態別で必要な産休育休手続きは?

雇用保険に加入している方は、自身の勤務形態や勤続年数、加入している保険制度によって、育休・産休を取得する際の必要な手続きが異なります。

今回紹介するさまざまな勤務形態別の産休・育休制度は以下のとおりです。

- 会社員(正社員・契約社員)の場合

- パート・アルバイトの場合

- フリーランス(個人事業主)の場合

- 自営業(経営者)の場合

- 派遣社員の場合

手続きをする前に、まずは以下にある必要書類を揃えておきましょう。

- 産休申請書

- 育休申請書

- 医師の診断書(産休の場合)

- 子の出生証明書(育休の場合)

- 税務証明書

- 年金手帳

- 雇用保険被保険者証(育児休業給付金を申請する場合)

会社員(正社員・契約社員)の場合

正社員・契約社員を含む「会社員」の場合、基本的に会社がサポートしてくれる場合が多いです。

ただし場合によって自分で手続きが必要なため、確認しておくと安心でしょう。

- 会社に妊娠したことを報告し、産休を取得したい旨を伝える

- 会社指定の産休申請書に必要事項を記入し、提出する

- 医師の診断書が必要であれば、病院で作成してもらう

- 会社が健康保険や厚生年金保険の産休・育休に関する手続きをする

- 育休を取得したい場合は、会社指定の育休申請書に必要事項を記入し提出する

- 役所で子の出生を証明するための書類(出生届など)を発行してもらう

- 育児休業給付金を受けたい場合は、ハローワークで育児休業給付金の申請手続きを行う

育児休業給付金を受け取る際の書類には出産後に入院した病院で記入してもらう箇所もあるため、入院時や検診時を利用するとスムーズです。

パート・アルバイトの場合

パートやアルバイトの場合、以下の条件によって産休制度が利用できるかどうかが異なります。

属している企業などで多少違いがありますが、おもな規定は以下のとおりです。

- 続けて同じ職場で1年以上働いている

- フルタイムの従業員と同程度の労働時間(週20時間以上など)である

- 健康保険や雇用保険に加入している

産休・育休取得の流れは以下のとおりです。

- 妊娠したことを会社に報告し、産休を取得したい旨を伝える

- 会社指定の産休申請書に必要事項を記入し、提出する

- 医師の診断書が必要であれば、病院で作成してもらう

- 医師の診断書が必要であれば、病院で作成してもらう

- 育休を取得したい場合は、会社指定の育休申請書に必要事項を記入し提出する

- 役所で子の出生を証明するための書類(出生届など)を発行してもらう

- 育児休業給付金を受けたい場合は、ハローワークで申請手続きを行う

配偶者の扶養に入っている場合は、その配偶者の健康保険から給付金が出るので安心してください。

フリーランス(個人事業主)の場合

フリーランスは産休・育休制度が適用されません。

雇用されている場合に制度が利用できるため、多くのフリーランスの方が当てはまりません。

フリーランス向けに育児休業中の助成金・支援金を行っている自治体もあるので、確認してみるのもよいでしょう。

自営業(経営者)の場合

自営業の場合、産休は適用されませんが、出産手当金は条件によって取得可能です。

- 国民健康保険ではなく、会社の健康保険に加入している

- 退職日まで継続して1年以上の会社の健康保険に加入している

- 出産日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)が加入期間内である

- 退職日に出勤していないこと

- 出産のために仕事を休んでいる

- 報酬が支払われていないこと

しかし国民健康保険に加入している自営業の方は、出産手当金を受け取れません。

育児休業中の助成金・支援金を行っている自治体もあるため、確認してみましょう。

派遣社員の場合

派遣社員の場合、産休の取得は可能ですが派遣元と派遣先と両方の手続きが必要です。

育休制度については、派遣社員が雇用保険に加入しているかどうかによって異なるため注意しましょう。

- 妊娠したことを派遣元に報告し、産休を取得したい旨を伝える

- 派遣元指定の産休申請書に必要事項を記入し、提出する

- 医師の診断書が必要であれば、病院で作成してもらう

- 派遣元から派遣先に産休取得の連絡が行く

- 育休を取得したい場合は、派遣元指定の育休申請書に必要事項を記入し提出する

- 役所で子の出生を証明するための書類(出生届など)を発行してもらう

- 育児休業給付金を受けたい場合は、ハローワークで申請手続きを行う

派遣社員は、派遣元と派遣先それぞれに報告が必要になるので、スケジュールに余裕をもって対応するようにしましょう。

産休育休手続きを自分で行う場合の3つの注意点

産休・育休制度の手続きを自分で行う際の3つの注意点は以下のとおりです。

- 会社規定の方針をしっかり確認する

- 申請書など必要書類の期限を守る

- いつでも確認できるよう書類の控えを保管しておく

どれも重要なため、詳しく解説します。

会社の規定や方針を確認する

会社によっては、産休・育休制度を利用する際に手続きを代行してくれたり、独自のルールを設けているケースがあります。

まずは会社の規則や産休に関する規定を確認し、不明な点があれば担当部署(人事部や労務部)などに問い合わせておくと安心です。

- 申請書の書式

- 提出期限

- 添付書類

- 産休・育休中の給与や社会保険料の取り扱い

その際に、自分で申請が必要な部分を再確認し、手続きの流れや必要な書類・期限についてきちんと把握しましょう。

申請書必要書類や期限を守る

産休育休の申請には、以下のような書類が必要です。

- 産休・育休申請書

- 医師の診断書

- 出生証明書

- 育児休業給付金申請書

不備があると手続きの対応が遅れてしまうため、提出期限を事前に確認し余裕をもって準備しておきたいです。

申請書類の記入方法や添付書類については、不明点を早めに会社やハローワークに問い合わせましょう。

書類の控えや証明書は保管しておく

申請書類の控えや各種証明書は以下の状況で必要になるケースがあるため、控えを必ず保管しておきましょう。

- 手続きの状況確認

- 育児休業給付金の申請時

- 復職後の手続きを行う際

また、会社やハローワークの間でトラブルが発生した場合にも、書類の控えや証明書が必要です。

万が一のために、控えを手元に取っておくと安心です。

まとめ|産休育休の手続きは自分で行う必要がある

産休・育休制度の手続きは会社がサポートしてくれる場合もありますが、基本的には自分で調べて行います。

必要に応じて情報を集め、上司の報告するタイミングや書類提出の期限を把握しておくことが大切です。

産休・育休のスケジュールや産休手続きチェックリストを作成し、進捗状況を管理するのもよいでしょう。

不明点は、早めに会社の人事担当者や各自治体に問い合わせ、手続きをスムーズに終わらせましょう。